Image de la semaine | 09/03/2009

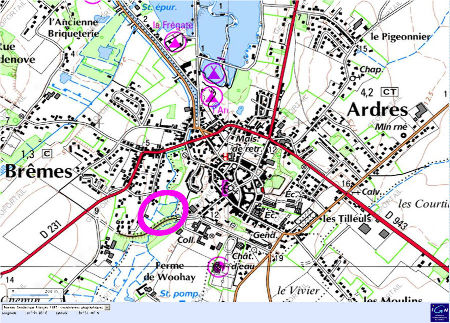

Puits artésien alimentant une cressonnière dans l'extrême Ouest de l'Artois, Brêmes (près d'Ardres), Pas de Calais

16/02/2009

Résumé

Nappes captives et puits jaillissants / artésiens.

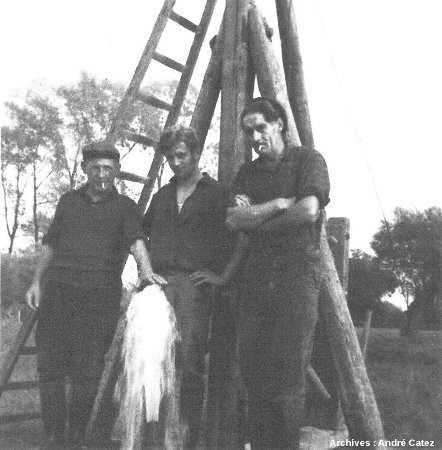

Figure 1. Débouché d'un puits artésien dans la cressonnière de M. Catez, Brêmes (Pas de Calais)

L'eau jaillit spontanément d'un tube de forage creusé il y a une soixantaine d'années.

L'adjectif « artésien », qui désigne des puits jaillissants, tire son origine du nom de la province d'Artois, qui occupe la majorité du département du Pas de Calais. Cette province est en effet riche en puits jaillissants. En témoignent ceux qui alimentent les cressonnières de Brêmes et d'Ardres, communes situées à l'extrême Ouest de l'Artois. Merci à Monsieur Michel Debuyser de m'avoir fait connaître ce site et à Monsieur André Catez de m'avoir invité dans sa cressonnière, de m'avoir autorisé à y prendre des photographies et de m'avoir autorisé à mettre en ligne certaines de ses archives familiales.

Puits de la photo 1. | Figure 3. Bassins de cressonnière actuellement en culture, Brêmes (Pas de Calais) Un puits jaillissant se trouve au centre de l'image. |

Figure 4. Gros plan sur le puits (faiblement) jaillissant alimentant une cressonnière, Brêmes (Pas de Calais) Puits jaillissant de la photo 3. | |

Depuis, la pression à la sortie a fortement diminué (baisse de la pression dans la nappe captive due au creusement de nombreux autres forages, colmatage partiel des tubes de forage… ?). | Depuis, la pression à la sortie a fortement diminué (baisse de la pression dans la nappe captive due au creusement de nombreux autres forages, colmatage partiel des tubes de forage… ?). |

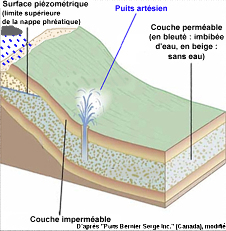

Quelle est l'origine des puits artésiens ? Les puits sont jaillissants quand la surface du sol se trouve à une altitude plus basse que la surface supérieure d'une nappe phréatique sous-jacente. Ce dispositif n'est possible que si (1) la nappe est captive, c'est-à-dire limitée par une couche imperméable, et si (2) la couche perméable contenant la nappe à une géométrie non horizontale du fait de la structure géologique locale, avec des zones d'altitudes plus élevée que la zone des puits. La figure suivante illustre cette situation.

Source - © 2008 D'après "Puits Bernier Serge Inc.", modifié

La couche perméable contenant la nappe phréatique est ici plissée. S'il pleut sur les collines de gauche où la couche perméable est à l'affleurement du fait de l'érosion, celle-ci se remplit (partiellement). La couche imperméable supérieure empêche l'existence de sources au flanc de la colline ; la nappe est dite « captive ». La surface piézométrique (surface supérieure de la nappe phréatique) a une altitude supérieure à la plaine, et si on fore un puits, celui-ci sera jaillissant du fait du « principe des vases communicants ». Abondants en Artois, ces puits jaillissants sont appelés « artésiens ».

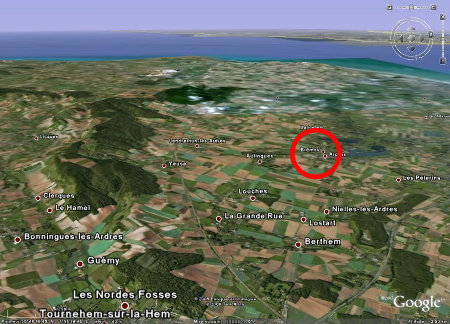

La région de l'Artois en général et son extrême Ouest en particulier, ont une structure et une lithologie très voisine de celles du schéma théorique de la figure précédente. Les couches perméables de craie du Crétacé supérieur sont surmontées d'argiles (imperméables) du Tertiaire inférieur. Une tectonique a déformé ces couches. La craie affleure au sommet de collines dominant la plaine des Flandres recouverte d'argile.

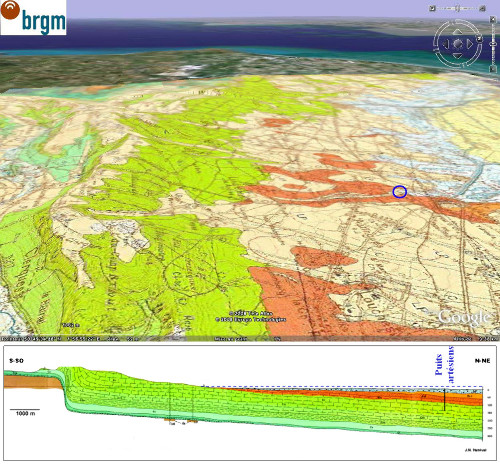

Figure 9. Contexte morphologique de la région de Brêmes, Artois, Pas de Calais Brêmes se trouve dans une plaine argileuse (à droite), surmontée de collines crayeuses boisées (au centre gauche). La dépression de gauche correspond à des terrains du Crétacé inférieur et/ou du Paléozoïque (la boutonnière du Boulonnais). Au fond, le détroit du Pas de Calais et les côtes anglaises. | La Nappe de la Craie, contenue dans les terrains perméables du Crétacé supérieur (en vert clair) est piégée par les argiles tertiaires (en orange). La couleur vert plus foncé représente le Crétacé inférieur, principalement constitué d'argiles, Crétacé inférieur recouvrant directement le socle paléozoïque (en marron). Une tectonique fait affleurer ce Crétacé supérieur perméable à une altitude supérieure à celle de la plaine de Flandre, recouverte de ces argiles tertiaires. L'altitude de la surface piézométrique (trait pointillé bleu) est supérieure à celle de la plaine de Flandre. Si on y fore un puits atteignant la Nappe de la Craie, celui-ci sera jaillissant (artésien). |

La couche d'argile qui contient la Nappe captive de la Craie n'est pas parfaitement étanche. De l'eau arrive à la traverser localement et donne des sources. Quelques-unes de ces sources sont visibles à proximité immédiate des cressonnières. L'eau de ces sources peut former des vasques profondes, qui ont alors la superbe couleur bleutée caractéristique des sources calcaires.

Figure 11. Source à la belle couleur bleutée au voisinage des cressonnières de Brêmes, (Pas de Calais) La couleur bleutée est due à la diffusion de la lumière par une suspension colloïdale de micro-précipité de CaCO3. | Figure 12. Source à la belle couleur bleutée au voisinage des cressonnières de Brêmes, (Pas de Calais) La couleur bleutée est due à la diffusion de la lumière par une suspension colloïdale de micro-précipité de CaCO3. |