Image de la semaine | 30/05/2005

Le Mas d'Azil (Ariège) : la perte et la résurgence de l'Arize

30/05/2005

Résumé

Perte et résurgence le long de l'Arize, mais aussi limite Crétacé-Tertiaire et art préhistorique.

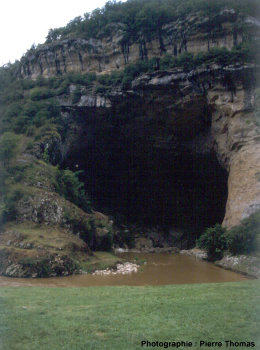

Figure 1. La perte de l'Arize, gros plan

Le porche mesure 51 m de haut pour 48 m de large.

Nous terminons cette série sur les sources karstiques, résurgences et pertes par un des plus célèbres ensembles perte-résurgence de France, au mas d'Azil (Ariège) (figures 1, 2, 3) qui a en plus l'avantage de montrer la limite KT et des restes des civilisations magdalénienne et azilienne.

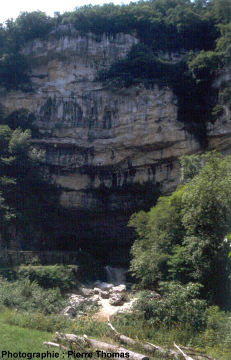

La grotte du Mas d'Azil est la seule grotte de France qui peut se visiter en voiture. En effet, la route D 119 emprunte la cavité naturelle sur toute sa longueur (410 m). Un très court tunnel artificiel perce la barre calcaire e2a2 à l'entrée amont (figure 2). Cette utilisation récente de la grotte fut précédée par celle des Protestants, des Cathares, des premiers Chrétiens et des hommes préhistoriques.

L'Arize, à une époque reculée, coulait en surface, au fond d'une vallée dont on connaît encore des fragments, maintenant asséchés, et "suspendus" 60 mètres au dessus du niveau actuel de la rivière (vallée du Baudet). La rivière s'est ensuite enfoncée dans un réseau karstique sous-jacent, avec toute une succession de galeries étagées, alors que l'érosion déblayait les marnes crétacées, et laissait le cours de l'Arize à l'air libre, sauf au niveau des calcaires de la base du tertiaire.

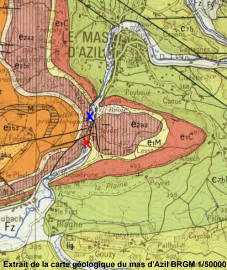

Les terrains du Crétacé supérieur sont des marnes marines (avec huitres, orbitoïdes…) indiquant déjà une régression. Les premiers terrains du Tertiaire (e1) sont eux franchement continentaux (lacustres) avec limnées, charophytes… Les terrains e2 sont eux de nouveaux marins (oursins, alvéolines). La limite KT, comme presque partout en France a eu lieu ici aussi en domaine continental, et on ne retrouve pas la couche à iridium.

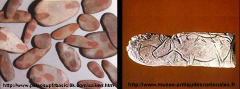

C'est dans les galeries supérieures du réseau, hors d'atteinte des plus hautes crues, que se situe un habitat préhistorique, où furent trouvés des restes magdaléniens (-15 000 à −13 000 ans) et aziliens (−13 000 à −10 000 ans). Tous ces restes sont visibles dans les parties supérieures de la grotte aménagées pour les visiteurs (figure 5).

Source - © 2003 Gérard Rayssac (gerard.rayssac-at-insa-toulouse.fr) Figure 2. Vue aérienne sur la perte du Mas d'Azil Photographie aérienne prise le 11 mars 2003 depuis un ULM Rans Coyote II. | Figure 3. La résurgence de l'Arize |

Figure 4. Extrait de la carte géologique du mas d'Azil La croix rouge indique la perte ; la croix bleue indique la résurgence. Les terrains C7 sont du Crétacé terminal. Les terrains e1 et e2 sont de la base du Tertiaire. Source : carte géologique 1/50000 Le Mas d'Azil du BRGM |