Image de la semaine | 18/05/2020

Week-end géologique à la Pointe du Chay – Oursins et coraux du Jurassique supérieur de Charente-Maritime

18/05/2020

Résumé

Calcaires récifaux, calcaires bioclastiques, coraux, tests et radioles (piquants) d'oursins du Jurassique supérieur.

On voit très bien que le piquant est constitué d'un monocristal de calcite, comme toutes les parties calcaires des échinodermes. En particulier, l'angle de 120° entre les plans de clivage est évident. Ce piquant est contenu dans un calcaire bioclastique contenant des fragment inidentifiables de coquilles diverses. On devine un autre débris de piquant d'oursin à 0,5 cm à droite du doigt qui donne l'échelle. Le beau piquant central est dominé par un calcaire massif non identifiable sur cette photo.

Figure 2. Zoom arrière sur le piquant d'oursin de la figure précédente On reconnait la nature du calcaire supérieur : un calcaire corallien avec des coraux branchus, avec ici des branches horizontales (bord d'un “arbre”, ou coraux “éboulés” par exemple par une paléo-tempête ?). | Figure 3. Vue large contenant le piquant des figures 1 et 2 (visible au centre gauche de la photo) La moitié inférieure de l'image est constituée de calcaire bioclastique, la moitié supérieure de calcaire corallien à Calamophylliopsis. |

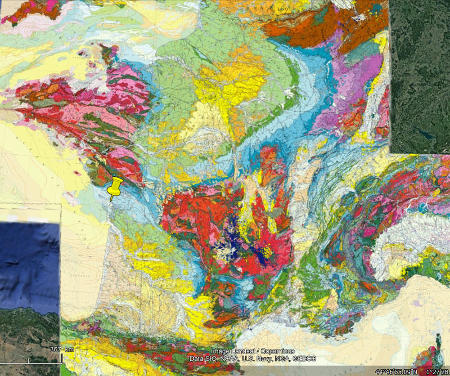

Les côtes sont très souvent les lieux de belles observations géologiques, car elles comportent fréquemment des falaises qui, contrairement aux fronts de tailles et tranchées artificielles, sont en permanence nettoyées, rafraichies par les marées et le recul des côtes. Nous avons vu les trois dernières semaines de très belles strates et roches ainsi que de très beaux fossiles du Bajocien (Jurassique moyen, 170 Ma) de la région de Bayeux (Calvados) (cf., par exemple, Les fossiles marins du Jurassique moyen de Sainte-Honorine-des-Pertes, Calvados). Nous allons voir cette semaine et la suivante des affleurements du Kimméridgien (Jurassique supérieur, 153 Ma) sur la côte entre les Pointes du Chay et de la Belette, 6 km au Sud de La Rochelle (Charente-Maritime). Nous avions déjà publié en 2009 Oursin et coraux fossiles à la Pointe du Chay, Angoulins, près de La Rochelle (Charente Maritime) avec des photographies du Kimméridgien charentais. Mais il s'agissait (1) des photographies d'un échantillon de musée, et (2) de scans de quelques vielles diapositives argentiques (1988) de “mauvaise” qualité. Trente-deux ans plus tard, l'un d'entre nous a passé un week-end à la Rochelle pendant les vacances d'hiver et a “rapidement” fait plus d'une centaine de photographies pertinentes et de qualité. Sans pouvoir retourner sur le terrain (confinement de mars-avril 2020 oblige), ces clichés ont été transformés en deux “images de la semaine”.

Cette semaine, nous allons vous montrer quelques photographies de piquants d'oursin, puis de nombreuses autres de coraux et des relations entre ces récifs jurassiques et les roches adjacentes. La semaine prochaine, ce sera le tour d'autres organismes fossiles (crinoïdes, bivalves).

Figure 4. Fragment de piquant d'oursin, Pointe du Chay (Charente-Maritime) On reconnait les clivages d'un monocristal de calcite. Le piquant est compris entre un calcaire bioclastique (en bas à droite) et un calcaire corallien (en haut à gauche). | Figure 5. Fragment de piquant d'oursin et calcaires environnants Le piquant est compris entre un calcaire bioclastique (en bas à droite) et un calcaire corallien (en haut à gauche). |

Figure 6. Piquant d'oursin entier dans un calcaire bioclastique Ce calcaire bioclastique contient, entre autres débris, un fragment de branche de corail dont on voit une section avec sa structure rayonnante juste au-dessus et à gauche du doigt qui donne l'échelle. | |

Source - © 2013 D'après Kevin Lino - NOAA

Figure 10. Oursins actuels à gros piquants vivant au contact de coraux branchus

Cette association est l'équivalent actuel de ce qui vivait au Kimméridgien au niveau de ce qui est aujourd'hui le Nord-Ouest du Bassin aquitain. À l'extrême gauche, on voit que le fond semble constitué de débris, du futur calcaire bioclastique.

L'abondance de fossiles de piquants d'oursins à la Pointe du Chay peut surprendre ceux qui connaissent mal le Jurassique français. À cette époque, en France, les oursins était tellement nombreux qu'ils ont eu un rôle lithogénétique majeur (cf., par exemple, les figures 1 à 3 de Calcaire bioclastique à échinodermes). Même dans la nature actuelle, les piquants d'oursins peuvent constituer des accumulations massives et même former la majorité des éléments constitutifs des “graviers” de certaines plages (cf. Plages à radioles ("piquants") d'oursins, calcaire, CO2 et atmosphère» ).

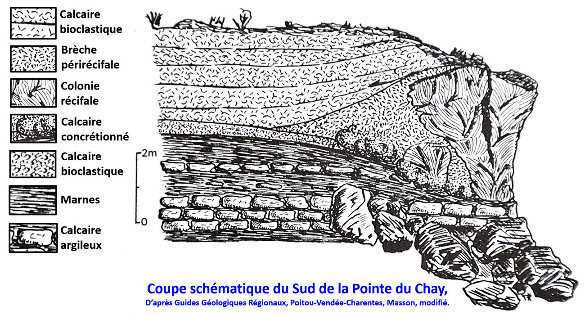

La presqu'ile de la Pointe du Chay est un site classique en géologie (cf., par exemple, L'exploration géologique des Charentes (partie septentrionale du Bassin aquitain) ou la présentation de l'article Les échinodermes du Kimméridgien de la pointe du Chay, Charente-Maritime). L'étude des photographies de 2020 à la lumière de ce qu'a écrit J. Gabilly dans le Guide Géologique Régional Poitou-Vendée-Charentes en 1978 permet d'interpréter la sédimentologie locale de la moitié Sud de la presqu'ile de la Pointe du Chay, entre la Pointe du Chay sensu stricto et la Pointe de la Belette. Au début du Kimméridgien inférieur (155 Ma), il se déposait des vases (devenues marnes et calcaires argileux). Sans doute à la suite d'une diminution de la profondeur et/ou d'une baisse des apports argileux, des calcaires plus ou moins concrétionnés se déposèrent (algues calcaires voisines de ce qui produit le maërl actuel, concrétions bactériennes comme des microbialithes…) s'installent. Sur ce substratum plus dur que les vases sous-jacentes, s'installèrent de nombreux petits récifs coralliens à Calamophylliopsis qui forment maintenant des biohermes métriques à plurimétriques, immédiatement ceinturés par un tablier de débris coralliens générés par chaque tempête. Sur et autour de ces récifs à Calamophylliopsis vivent de très nombreux organismes. Cette semaine, nous vous montrons des restes d'oursins et de coraux. La semaine prochaine, nous vous montrerons d'autres organismes associés (crinoïdes, bivalves…). Entre les récifs et leur tablier de gros débris, marées et courants transportent, brisent et déposent les petits fragments de récifs, des débris de radioles et coquilles diverses, qui forment maintenant des calcaires bioclastiques. En croissant, les récifs s'alourdissaient et s'enfonçaient dans les couches sous-jacentes en les ployant.

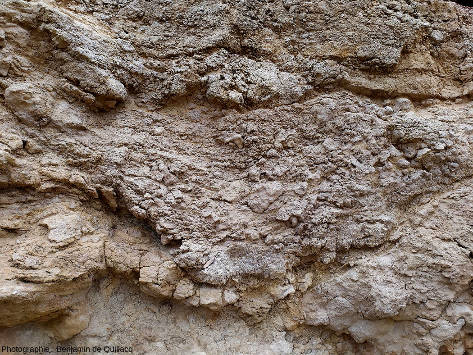

On y voit un massif corallien ceinturé de sa brèche péri-récifale, reposant sur des calcaires concrétionnés et interstratifié dans des calcaires bioclastiques. L'ensemble repose sur des marnes et sur des calcaires marneux, ployés sous le bioherme récifal. D'après J. Gabilly, 1978. Guide Géologique Régional Poitou-Vendée-Charentes. | Figure 12. Vue 2020 de la falaise au Sud de la presqu'ile du Chay, assez semblable au schéma de 1978 On reconnait (1) marnes et calcaire marneux, (2) la masse (relativement sombre) de calcaire récifal, et (3) l'ensemble de calcaire bioclastique. Les limites assez théoriques entre brèche péri-récifale et récif sensu stricto d'une part, et brèche péri-récifale et calcaire bioclastique d'autre part, ne sont pas faciles à voir sur cette photo. Le calcaire concrétionné n'est pas facile à distinguer. |

Les trois photos suivantes sont des zooms de plus en plus rapprochés de la “boule” calcaire située juste au centre de l'image, boule s'enfonçant dans les marnes sous-jacentes. | Figure 14. Zoom sur la boule calcaire du centre de l'image précédente s'enfonçant dans les marnes sous-jacentes La périphérie inférieure et gauche de cette boule semble d'une nature différente de la roche située en son centre. |

Figure 15. Zoom sur le cœur de la boule et sur sa périphérie Le cœur est fait de rameaux de corail, alors que la périphérie semble faite d'un sable calcaire bien induré, le calcaire “concrétionné” de J. Gabilly. | Figure 16. Zoom sur le cœur de la boule et sur sa périphérie Le cœur est fait de rameaux de corail, alors que la périphérie semble faite d'un sable calcaire bien induré, le calcaire “concrétionné” de J. Gabilly. |

Et pour le plaisir, voici 8 photographies du calcaire récifal proprement dit, calcaire ayant subi des phénomènes de diagenèse/recristallisation et d'érosion marine d'intensité variable, et donc d'aspect lui aussi assez variable.

Figure 19. Une masse de calcaire récifal, Pointe du Chay (Charente-Maritime) Diagenèse et/ou érosion marine actuelle font que les branches des polypiers sont totalement creuses. | Figure 20. Gros plan sur un calcaire récifal, Pointe du Chay (Charente-Maritime) Diagenèse et recristallisation de calcite font que les branches des polypiers sont totalement pleines de calcite. |

Figure 21. Zoom sur une masse de calcaire récifal Diagenèse et/ou érosion marine actuelle font que les branches des polypiers sont partiellement recristallisées en calcite, partiellement creuses, cas intermédiaire entre ceux des figures 19 et 20. | Figure 22. Gros plan sur une masse de calcaire récifal Diagenèse et/ou érosion marine actuelle font que les branches des polypiers sont partiellement recristallisées en calcite, partiellement creuses, cas intermédiaire entre ceux des figures 19 et 20. |

Source - © 2013 D'après Kayou Figure 25. Masse éboulée de calcaire corallien de la Pointe du Chay Le marteau donne l'échelle. | Source - © 2013 D'après Kayou Figure 26. Zoom sur une masse éboulée de calcaire corallien de la Pointe du Chay Le marteau donne l'échelle. |

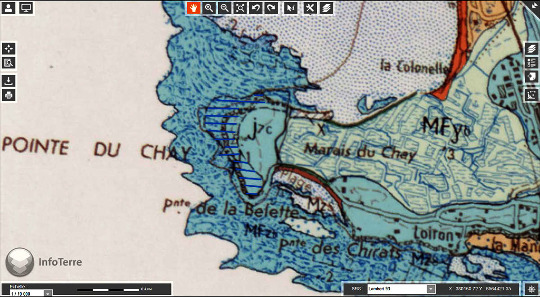

Figure 27. Vue aérienne de la presqu'ile du Chay, Charente-Maritime Les photos de cet article ont été majoritairement prises entre la Pointe du Chay sensu stricto (à l'extrême Ouest) et la Pointe de la Belette (au Sud). | Figure 28. Carte géologique de la pointe du Chay, constitué de Kimméridgien inférieur (J7c) La zone hachurée horizontalement indique la zone riche en récifs coralliens. |

Localisation par fichier kmz de la Pointe du Chay en Charente-Maritime. | |